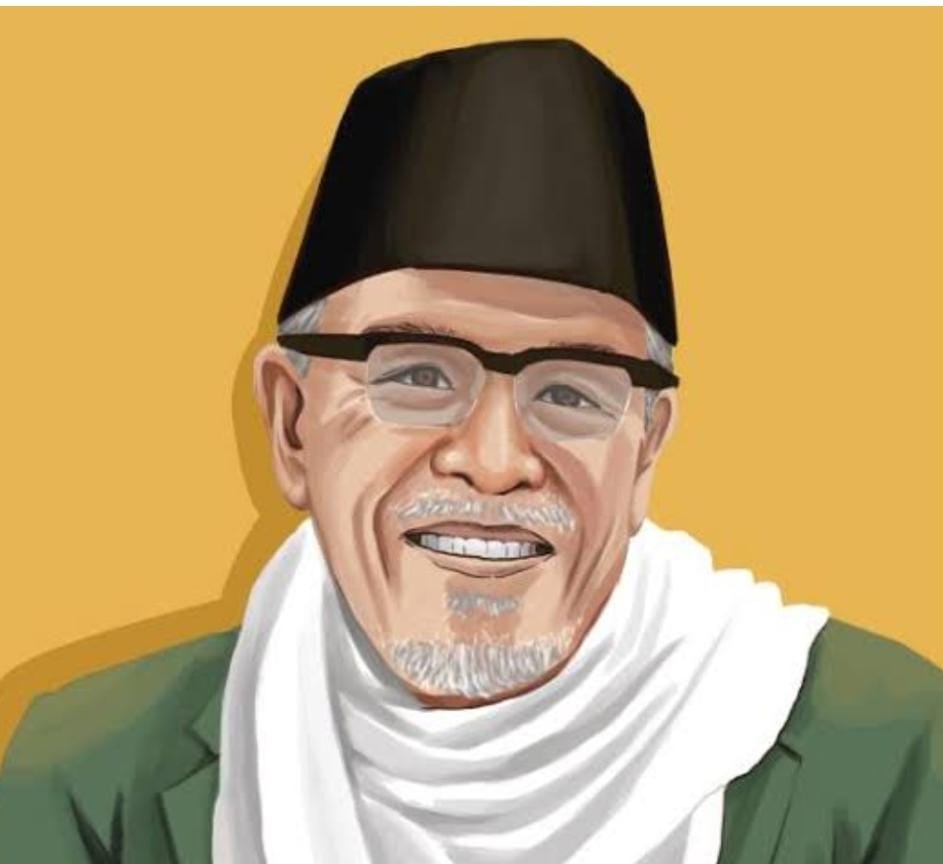

Bagi kita buya Hamka sudah tidak asing lagi terdengar dalam konteks sejarah Indonesia. Hamka yang merupakan kepanjangan nama beliau yakninya Haji Abdul Malik Karim Amrullah merupakan seorang pemuda yang memiliki darah keturunan ulama sejak dari kakeknya Syekh Amrullah hingga ayahnya Haji Rasul yang begitu masyhur di kalangan masyarakat Maninjau.

Meski sering dikenal sebagai seorang ulama dengan ceramah-ceramahnya yang khas dan menyentuh, siapa sangka sosok Hamka juga merupakan seorang yang begitu ulet dalam dunia kepenulisan. Keterampilan ini ia latih secara otodidak semenjak pindah bersama orang tuanya ke Padang Panjang. Hamka selain menempuh pendidikan dasar pada pagi hari, di sore hari ia belajar agama di Diniyah School yang kemudian setelah itu ia membaca berbagai buku baik itu Sejarah, Filsafat, Tasawuf dan lain-lainnya. Di sinilah keterampilan menulis Hamka terbentuk.

Namun di saat awal Hamka merupakan seorang penulis yang fokus pada cerita romansa yang turut memberi sekmen tersendiri bagi pembacanya. Karya Roman beliau diantaranya Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck, Di Bawah Lindungan Ka’bah, dan masih banyak lagi. Yang pada awalnya merupakan cerita yang hadir dalam kolom harian sebuah koran dengan berkala, sehingga para pembacanya begitu menanti tulisan cerita satire itu hingga tamat.

Pada suatu masa ia pernah diwawancarai oleh seseorang mengapa dirinya yang merupakan seorang memiliki figur menjadi Ulama (agamawan) menulis cerita Roman yang cendrung memainkan perasaan. Kemudian Buya Hamka menjawab dengan tersenyum sambil berujar “Cerita Roman juga terdapat pelajaran di dalamnya”. Memang benar karya roman Hamka bukannya kisah menguras emosi, melainkan juga terdapat sebuah pesan dan sindiran terhadap kemapanan yang ada di zaman tersebut. Sebut saja seperti Karya Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck yang merupakan respons terhadap nasib anak dari perkawinan antara adat Matrilineal (ayah) dan Patrilineal (ibu) dari tokoh Zainuddin.

Wajar saja, Hamka di umur 17 tahun sudah mengirim tulisannya ke berbagai media. Di umur 19 tahun (1927), sepulang dari Makkah untuk Haji dan menuntut ilmu. Hamka kembali mengirin tulisan-tulisannya ke berbagai media seperti Harian Pelita Andalas, Majalah Adil di Solo, Pembela Islam di Bandung, Suara Muhammadiyah di Yogyakarta. Ia juga pernah di utus ke Makassar untuk berdakwah dan mengembangkan Muhammadiyah, hingga kemudian ia mendirikan Majalah Tentera dan Majalah Al-Mahdi (1928).

Setelah kembali dari Makassar, Hamka meneruskan perjuangan kepenulisan di Medan. Ia mendirikan Majalah Pedoman Masyarakat pada tahun 1936. Ini merupakan salah satu media tersukses yang didirikan oleh Hamka di kala itu, hal ini terlihat dengan penjualan mencapai lima ribu oplah perbulannya, hal ini terbilang sulit bagi suatu media pribumi memproduksi sebanyak itu pada zaman tersebut. Selain tulisan Hamka, majalah ini turut memuat tulisan dari H. Agus Salim, Moh. Natsir, KH. Mas Mansyur, Rasuna Said serta tulisan Bung Karno yang ketika itu diasingkan di Bengkulu. Namun ketika Jepang menggantikan Belanda, dengan kesepakatan yang gagal tercapai majalah ini kemudian di breidel oleh Pemerintah Jepang tepatnya pada tahun 1943.

Dengan semangat pantang menyerah, meski Majalahnya telah dihentikan. Hamka tetap menulis serta memimpin majalah Semangat Islam pada 1943, dan di tiga tahun selanjutnya, di saat masa revolusi, ia memimpin Majalah Menara. Namun sayangnya, majalah ini tidak begitu lama dan hanya seumuran jagung.

Pada tahun 1959, Hamka mendirikan sebuah majalah yang berorientasi Islam, sebagai bentuk perlawanan dominasi dari media kiri yang marak kala itu. Majalah ini dinamakan Panji Masyarakat yang merupakan gabungan nama dari Panji Islam dan Pedeoman Masyarakat. Uniknya majalah ini tidak hanya tersebar di Indonesia melainkan juga di Singapura, Brunei Darussalam hingga Malaysia.

Panji Masyarakat atau sering dikenal Panjimas pada awalnya memuat isu dengan pendekatan kebudayaan, namun kemudian gencar pada ranah perpolitikan yang tepat di masa itu Soekarno dengan demokrasi terpimpinnya begitu mesra dengan PKI. Hamka sebagai editor di Panjimas turut turun langsung memperjuangan idealismenya serta mengkritik setiap kebijakan pemerintah. Klimaksnya ketika redaksi Panji Masyarakat dengan seizin Hamka memuat tulisan Bung Hatta pada 1 Mei 1960 yang berjudul “Demokrasi Kita”. Sontak tulisan ini mendapat reaksi tajam dari Penguasa saat itu sehingga Panjimas dibredel karna dianggap kontra dengan pemerintah.

Tak berhenti disana, pada 1962 Hamka mendirikan sebuah Majalah sebagai pembendung pers beraliran kiri. Majalah ini bernama Gema Islam. Hamka berperan sebagai asisten, namun sebenarnya Hamka merupakan otak dari Majalah tersebut. Dengan kritikannya yang begitu tajam terhadap Sukarno dan PKI, berbagai fitnah dihadapi oleh Hamka. Seperti halnya dari seorang penulis terkenal berhaluan kiri di zaman itu yakninya Pramodya Anantatoer, ia menuduh karya Hamka merupakan hasil Jiplakan karya Sastra dari Luar Negeri. Tuduhan ini dibantah oleh Hamka, hingga tuduhan puncak yang diterima Hamka yakninya di Penjara atas perintah Presiden Soekarno. Beliau di penjara selama 2 tahun dengan kegelisahan yang begitu mendalam, kemudian ia tetap produktif hingga menghasilkan karya terbesarnya yakni Tafsir Al-Azhar.

Namun ketika ia kembali dibebaskan pada 1966, Hamka kembali mengaktifkan Majalah Panji Masyarakat yang 5 tahun kemudian dipimpin oleh anaknya yakni Rusydi Hamka. Adapun konflik politiknya bersama Pramodya Anantatoer dan Soekarno, telah dimaafkan oleh Hamka, yang mana ia kemudian mengajarkan Islam pada menantu Pram hingga menjadi Mualaf serta ketika akhir hayat jenazah Soekarno diimami oleh Hamka itu sendiri.